उत्तर पूर्व को हम कितना जानते हैं, मणिपुर से बहुत अलग है मिजोरम की कहानी

तरुण विजय

हमारे पास उनके लिए समय नहीं होता। वे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या तूफान उनके भीतर चल रहे हैं, इसके लिए किसके पास समय है? मिजोरम के चकमा लोगों ने भेदभाव के विरुद्ध बंदूक, राइफल नहीं उठाई, बल्कि समर्थ बनने की प्रतिबद्धता दिखाई ।

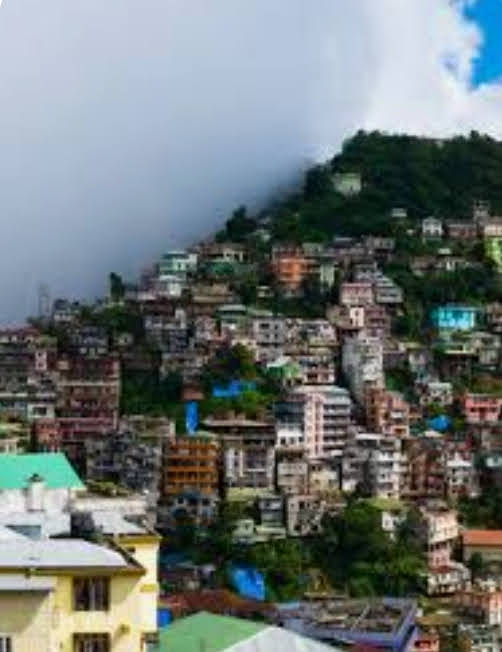

मिजोरम में एक कारखाने के उद्घाटन के बाद जब एक मंत्री मित्र मिले और प्रवास की जानकारी दी, तो मेरा अनायास ही प्रश्न था, ‘क्या आप स्थानीय सामान्य नागरिकों से भी मिले?’ जाहिर है कि उनको अच्छा नहीं लगा। उत्तर पूर्व की यही समस्या है। हमारे पास उनके लिए वह समय नहीं होता, जो उनका परिचय करवा सके। वे क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या तूफान उनके भीतर चल रहे हैं, इसके लिए किसके पास समय है? हममें से कितने लोग वहां के अत्यंत मनोरम प्राकृतिक स्थानों के बारे में जानते हैं, या उन्हें उनके

नाम याद हैं? उत्तर पूर्व के कितने महान व्यक्तित्वों या नदियों के नाम हम बता सकते हैं? क्या वहां के नामों का हम उच्चारण भी ठीक से कर सकते हैं?

मैंने मिजोरम के कुछ उन छात्रों की शिक्षा का प्रबंध किया था, जो आर्थिक दृष्टि से अति विपन्न थे। उनके गांव का हाल जानकर लगा कि वहां जाना चाहिए। दिल्ली से गुवाहाटी तक 28 घंटे की रेल यात्रा और वहां से आइजोल तक एक घंटा की उड़ान। सामान्य यात्री गुवाहाटी से आइजोल सड़क मार्ग से जाते हैं और 12 घंटे तक का समय लगता है केवल आइजोल पहुंचने में। वहां से आगे अनेक गांव ऐसे हैं, जहां तक पहुंचने में मिजोरम के ही भीतर 12 घंटे या ज्यादा भी लग सकते हैं।

मेरे छात्र मिजोरम के अंतिम गांव सिलसुरी में रहते हैं, जो आइजोल से 180 किलोमीटर होगा। लेकिन वहां तक जाने के लिए कोई कैब वाला तैयार नहीं हुआ। सड़क नहीं, उबड़-खाबड़ मार्ग, बारिश (जो वहां साल में कभी भी होती है) इन सबसे सब डर रहे थे। आखिर एक ड्राइवर रॉबर्ट सिलसुरी से 36 किलोमीटर पहले तक छोड़ने के लिए तैयार हुआ। केवल 4 x 4 महेंद्र बोलेरो यहां चल सकती है, इतना बुरा हाल है। आइजोल से 153 किलोमीटर नापने में बोलेरो जैसी गाड़ी को 13 घंटे लग गए-कमर का हाल बुरा। लेकिन मार्ग के दृश्य इतने सुंदर, इतने नयनाभिराम कि कुछ भी खराब भाव मन में आया ही नहीं। कुछ और भीतर विक्रेता रहित दुकानें मिलीं। वहां सब्जियों जैसे सामान थे। एक छोटा-सा बक्सा रखा था। लोग आएं, सामान खरीदें, पैसा बक्से में डाल दें और चले जाएं। कोई देख-रेख नहीं, कोई बेईमानी नहीं। लोगों पर इतना विश्वास! कई बार बड़ा नोट होने पर ग्राहक बक्से से बाकी रेजगारी भी ले जाते हैं और बड़ा नोट डाल देते हैं।

बीस वर्ष तक चली हिंसक विद्रोही गतिविधियों के बाद लालडेंगा के नेतृत्व में शांति समझौते पर भारत सरकार ने हस्ताक्षर किए और 20 फरवरी, 1987 के दिन पृथक मिजो प्रदेश बना, जिसे अपने धार्मिक, सामाजिक, जनजातीय कानून बनाए रखने की अनुमति है और केंद्रीय संसद की कोई भूमि व्यवस्था अथवा जनजातीय समाज को नियंत्रित करने वाला कानून उन पर तब तक लागू नहीं होगा, जब तक मिजोरम विधानसभा उसको अंगीकार न कर ले। मिजोरम की जनसंख्या में 99 प्रतिशत ईसाई मिजो हैं। शेष एक प्रतिशत जनसंख्या में 0.8 प्रतिशत बौद्ध चकमा एवं थोड़े बहुत हिंदू व गैर ईसाई मूल मिजो हैं। चकमा गांवों में प्रायः बहुत कम विकास हुआ है। उनके लिए पृथक चकमा स्वायत्तशासी परिषद् है, पर न तो पर्याप्त अनुदान मिलता है और न ही उसके नेता प्रभावी हैं। चकमा भाषा की अपनी लिपि है, वह भी नहीं पढ़ाई जाती। मिजो स्कूलों में या तो चकमा बच्चों को प्रवेश नहीं मिलता या उन पर शेष बहुसंख्यक ईसाई छात्र-अध्यापक फब्तियां कसते हैं।

सुबह मुझे सिलसुरी जाना था। मार नदी में पांच किलोमीटर यात्रा के बाद उसका साजिक नदी से संगम होता है और साजिक के साथ, उसके प्रवाह के विपरीत बांग्लादेश की ओर 20 किलोमीटर-नदी मार्ग से प्रायः ढाई घंटे की यात्रा रोमांचक थी। मेरे साथ सिलसुरी गांव के श्री त्रोनी सेन चकमा ने इशारे से बताया कि सामने नदी के ऊपर बांग्लादेश राइफल्स की चौकियां हैं और उनका राजमार्ग नदी के ठीक ऊपर से गुजरता है, जहां से भारी वाहन दनादन निकलते हैं, तो हमारे कलेजे में चोट लगती है। भारतीय सीमा सुरक्षा बल को मीलों जंगलों में पैदल अथवा अनेक स्थानों पर जेसीबी की बकेट में जंगल पार करके मोर्चे की चौकियों तक गश्त हेतु जाना पड़ता है। मुझे याद आया, गत वर्ष ही केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मिजोरम के सीमांत क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 6,600 करोड़ रुपयों की योजनाओं का श्रीगणेश किया था। आखिरकार 75 वर्ष बाद, मिजोरम शांति और महामार्गों के संजाल द्वारा आर्थिक विकास के नए सोपान तय करेगा।

मैं अपने छात्र स्वागतम चकमा के घर रुका। बांस का सुंदर घर। उन्होंने मेरे लिए जंगल से बांस काटकर पृथक स्नानागार बनाया। एक अन्य छात्र मनोजीत चकमा की मां ने पंद्रह दिन अपने घर के काम-काज से समय निकाल कर मेरे लिए विशेष शाल बुना और उन्होंने मुझे भीगी आंखों से शाल दिया। यह शाल मिजोरम की एक मां द्वारा स्वयं बुना हुआ था, जो मेरे जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर बन गया है।

मैं वहां दो दिन रहा, गांव, नदी, पहाड़ घूमा और मिजोरम की खट्टी-मीठी सुगंध समेटे लौटा। मिजोरम का दर्द एक ठहरे हुए, सांप्रदायिक घृणा के शिकार भेदभाव से जूझते क्षेत्र और एक महत्वाकांक्षी बौद्ध समाज के सपनों को लग रहे पंखों और नवीन राजमार्गों के निर्माण का संयुक्त प्रतीक है। चकमा लोगों ने भेदभाव के विरुद्ध बंदूक, राइफल नहीं उठाई, बल्कि समर्थ बनने की प्रतिबद्धता दिखाई।